40岁宋春琴:过去挤在“蜗居” 现在住进新居

播放次数: 发布时间:2011-08-11 09:41:17 来源:原创

宋春琴:上世纪60年代出生,现居住在前进嘉园,中专毕业后曾在一家国有公司担任会计工作十几年,后来提前内退,开始自己经营一家公司。

“安得广厦千万间,大庇天下寒士尽欢颜。”60 多年来,青岛社会各阶层人士的“居所”一直在发生着变化。上世纪五六十年代,宋春琴住在费县路,一个花园式的大院,里面十几户人家 ,但比较整洁。“我们家只有25平方米,却住着八口人,真是人挤人啊,说夸张一点,转个身都不方便。那会儿青岛大概只有40万人,上街都看不到人,一到晚上几乎没有什么灯光。”改革开放后,外来人口越来越多,“现在青岛常住居民有800多万,外来人口应该要占一半左右吧,上世纪八九十年代来青岛打拼的一些大学生或者打工的现在基本上在青岛过得很好了,有房有车,小孩也七八岁了,在青岛安顿下来了,成为真正的青岛人。青岛老居民居住条件也改善了,只要是拆迁的地方90% 都能住上套二套三的楼房。”

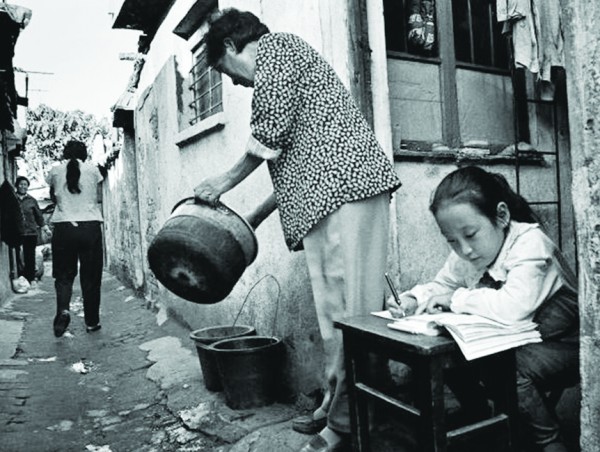

宋春琴说,她在大杂院一直待到18岁 ,才去外地工作 。“大杂院里分五层,每层都有很多家,房子都是那么大点,只有一个公用的大厕所,在一层的一个角落里。屋子里没什么特别的,一般都得有煤炉和吊铺,人多地儿小,吊铺可管用了。”宋春琴说,现在生活条件好多了,彩电,煤气灶,热水器在以前都是不敢想的。“宽大的沙发,大屏幕电视,舒服的床,简直跟宾馆一样。小时候最大的愿望是‘楼上、楼下、电灯、电话’,天热时有个不用手扇的扇子。现在我们住在宽敞明亮的楼房里,天花板上有吊灯,墙壁上有壁灯,桌子上有护眼灯。空调 、电话、手机、电脑,足不出户就能看到全世界。”

宋春琴告诉记者,她是1980年初结的婚,那时候的婚礼非常简单 ,就是相熟的同事简单吃了个饭。“同事们送来的礼物,大都是一些生活必需品,还有一些书籍,礼品不重但挺温馨。”到了2001年她儿子结婚的时候,那变化就大了。“当时我们在东海路请的客,坐了十来桌,花了三四万元,有花车,还有摄影师,儿子和媳妇的婚纱照也很漂亮。我和老伴当时都没有结婚照,现在还是把两个人的身份证照放大,压在卧室书桌上,黑白的,当然看着也很舒服。”宋春琴说,儿子结婚后直接住进了100多平米的新房子,三室一厅,装修得非常漂亮。

谈到老青岛大杂院的娱乐生活,宋春琴的兴致很高 ,“都是不花一分钱的”,有“跳房子”、“跳绳”、“接石子”、“打瓦”……尤其是“打瓦”这个游戏,宋春琴说的时候很兴奋,她说“打瓦”就是把一堆石块有序地排在地上,然后拿一个固定的石子在规定好的距离之外投掷,一次打倒多少石块就记多少分,最后谁分多谁就赢了,“当时连小男孩儿都打不过我 ”,说到这里宋春琴哈哈地笑了起来。“现在人们的娱乐方式则海了去了,唱歌、打电脑游戏等 ,比原来丰富了不少。”

如今在城里住腻了,宋春琴一家有了到乡下买栋房子住的想法。“虽然现在城市里房子大了,但城市人口同时也多了,存在一定的交通压力,这使得城市更适合工作而不适合生活。等过两年,我跟老伴年纪大了,我们就去乡下租点地,买套房子,自己种点蔬菜和粮食,过那种日出而作 、日落而息的生活。”

标识:宋春琴 住房 变化

相关内容

60岁曲秀英:过去有吗吃吗现在吃吗有吗

60岁曲秀英:过去有吗吃吗现在吃吗有吗时间:2011-08-11

70岁张正和:昔日一衣多季如今一季多衣

70岁张正和:昔日一衣多季如今一季多衣时间:2011-08-11

事业单位改革 4000万人身份将变化

事业单位改革 4000万人身份将变化时间:2011-04-12